2022年1月22日に完全房室ブロックという心臓の病気のために心臓ペースメーカーを左胸の上部に埋め込む手術を受けました。

それまでは、フルマラソンを3時間ちょっとで走っていたので、心肺機能には自信があったし、手術もしたことなかったので、心臓ペースメーカーの埋め込み手術を受けなくてはならないことは非常にショックでした。心臓ペースメーカーを埋め込むことは身体障害に該当し、障害者手帳の交付の対象になります。一方、機械を付けている限り、以前とは比較になりませんが、軽度の運動なら問題ありません。こうした状況について、頭の中で整理がつかないこともあり、積極的に話してきませんでした。

先日、ある先輩がペースメーカーの埋め込み手術を考えているとのことで、自分の経験を少し話しました。

いろいろネットでも情報が出ていますが、少しでも参考になればと思い、手術に至る経過と自分の今の生活について少しずつ整理していきたいと思います。

2021年9月

毎年受診している人間ドックの結果、房室ブロック1との診断があり、要精密検査との結果でした。

多い時は、月250~300キロくらい走っていたこともあり、健康診断では何度か不整脈等で引っかかっていたのですが、毎回精密検査を受けると問題なしとのことでしたので、今回もかなと考えていました。

※房室ブロックは、4つある心臓の部屋(上部が心房、下部が心室)について、通常、上にある心房から電気信号がいき、心室がそれを受けて体内や肺に血液を送るのですが、心房から心室への信号が伝わりにくい、または伝わらない症状をいうとのことでした。

2021年10月

人間ドックの結果を受け、医療機関を受診しました。初めに診ていただいたのは、心臓の専門医ですが、不整脈の専門医ではありませんでした。ただ、先生からは、精密検査として、ホルター心電図と、心臓エコーを受けるように言われました。

このあと、不整脈の専門の担当医に代わり、房室ブロックⅡ度ウェンケバッハ型と診断されました。2度の房室ブロックには、2種類あり、ウェンケバッハ型というのは問題ないとの診断でした。

この間も、少し距離は減らしましたが、1日5~6キロ程度、休みの日は10キロ程度のジョグを実施していました。

2021年11月ごろ

当時は、5階に事務所があり、日課として階段を使っていたのですが、これくらいでも息が切れるようになりました。

また、このころから走ってもすぐに息が切れるになっていました。

マラソンの大会に定期的に出場していたこともあり、ガーミンというスマートウォッチを使っていたのですが、脈があまり上がらないようになっていました。

2021年12月

自覚症状を受けて、12月にはいり再度病院を受診しました。

CTの検査を受け、中旬に診断結果を聞きに行きましたが、状況は変化なしとのことでした。

念のため、再度、ホルター心電図を年末の休みに取ることになりました。

2022年1月

年明けに医師から携帯に電話があり、翌日、早速受診しました。完全房室ブロック(心臓の上の部屋である心房からの信号が、下の部屋である心室に伝わらない状況)になっていて、ペースメーカーを入れた方がよいといわれました。

その際、心臓の脈は50くらいから上がらず、より多くの血液を体に運ぶため、心臓が肥大化しているとのことでした。

コロナの影響もあり、すぐに入院はできなかったのですが、コロナにり患していないことを確認するため、1週間程度検温し、食事も一人で済ませ、入院しました。

前の週は当直があったり、入院当日の午前中も外せない会議があったりで、ばたばたの状況での入院で、あまり自分の症状や今後について考える時間はありませんでした。

手術のこと

必要な血液検査などは事前に済ませていたこともあり、手術の前日に入院し、翌日の朝から手術でした。

手術自体は3時間程度とのことでしたので、尿管を入れたりもせず、術衣に着替えてストレッチャーで運ばれていきました。

イソジンのような匂いの消毒液が使われていました。また、部分麻酔だったので、ペースメーカーのリードの位置決めのための声とか、ペースメーカーの設定変更の声とかすべて聞こえてました。痛みも覚悟していたのですが、術中、術後ともに創部が痛むということはありませんでした。

術後、すぐに圧迫くんという創部を押さえつけるバンドを使って、傷口が開かないようにしていました。この圧迫くんは2日後には外せました。4日後には、医師から、一定程度、腕を動かすように言われました。あまり動かさないと逆にリハビリが必要になってしまうとのことでした。

4日目には、シャワーを浴びることもできました。最終的に入院期間は9日間でした。 こんな感じで押さえつけていました。

こんな感じで押さえつけていました。

ペースメーカーの様子

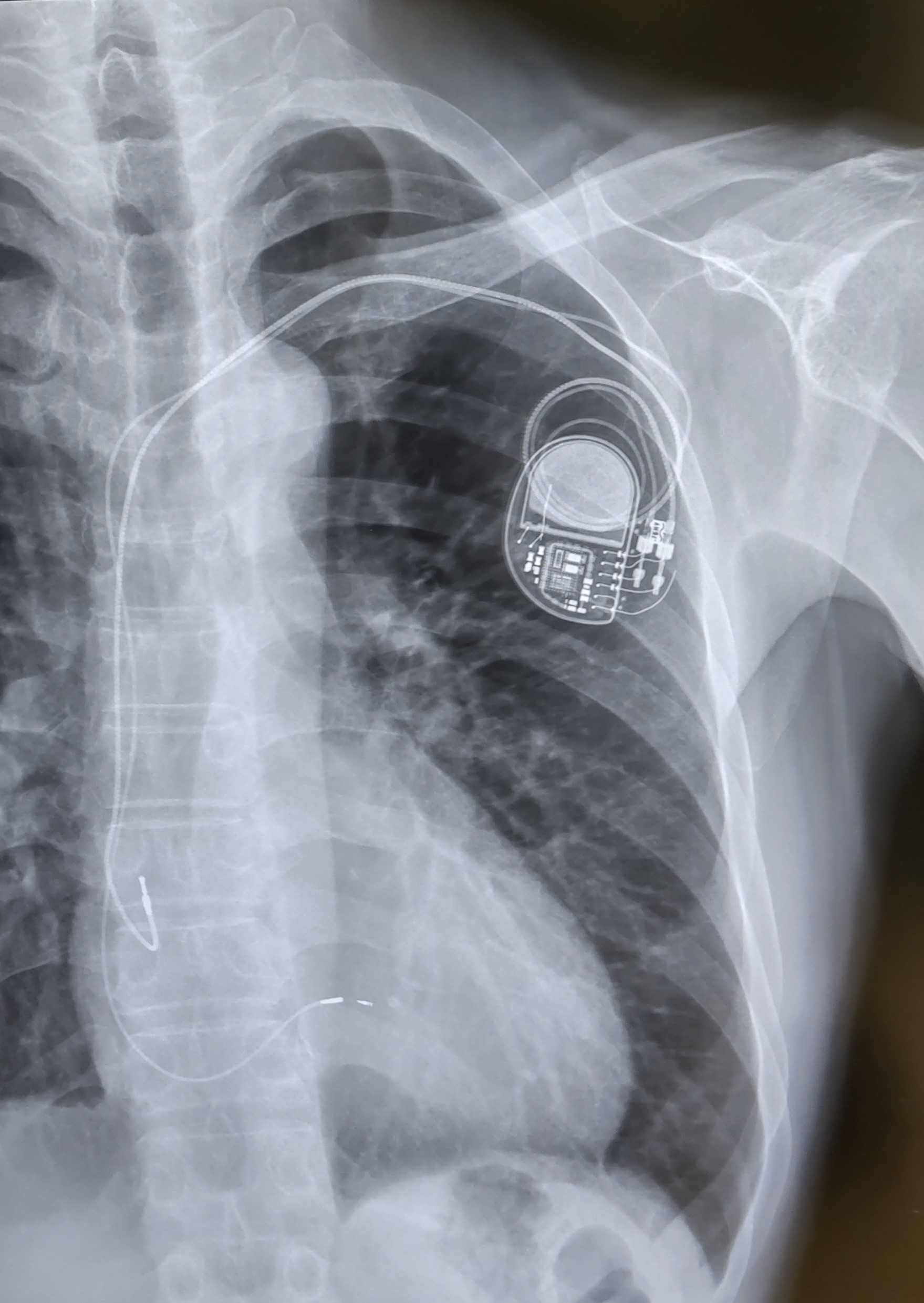

ペースメーカーはこんな感じで、2本のリードが機械から右心室、右心房にいっていて、心房、心室間の信号の伝達が行われないときには信号を伝えてくれます。

術後の回復

私の場合は、事務所での作業が中心であり、退院後、すぐに出勤しました。

また、左胸の筋肉に大きな負荷をかけたりする以外は、特に運動等の制限もなく、ゆっくりでしたが、1キロ8分くらいで走れるようになりました。ペースメーカーの脈の設定の上限値が130となっていたこともあり、それ以上のペースに上げるのは負荷がきつかったようです。

また、ちょうどペースメーカーが入っているところが圧迫されるためリュックの利用はNGであったり(シートベルトも同様でパッドを入れたりする必要があるそうです)、体脂肪計は体に電流が流れるのでNGだったり、スマホを胸ポケットに入れるのもNGです。あと、飛行機に乗るときは保安検査場でペースメーカー手帳を見せて、ボディチェックを受けることになります。

遠隔でデータを送信していることもあり、何もなければ年1回ほど、病院に行き、ペースメーカーの状況の確認を行います。その際、入っている機械によって異なるのかもしれませんが(私の場合メドトロニック社製です。)、首から機械をかけて、ペースメーカー近くに機械をセットして、そこからデータを読み込んでいるようです。ペースメーカーの動作状況等は、自分のペースメーカー手帳に書き込んでくれます。

ペースメーカー感染の脅威

ペースメーカーを入れている患者にとってペースメーカー感染は最大の脅威のひとつではないかと思います。ペースメーカー感染は、ペースメーカーを入れるポケットといわれる部分から感染し、リードをたどって、心臓にまで感染する恐れのあるものです。この場合、ペースメーカーの本体とリードをすべて取り除いて、感染症を抑える治療を行う必要があるそうです。このため数か月を要する入院となってしまいます。

私も、2022年4月にイベントの手伝い後、手術した傷口が少し赤くなって熱を持つということがあり、休みの日でしたが急遽診察を受けました。ペースメーカー感染が疑われ、抗生物質の点滴を受け、検査の上、抗生物質の服薬を続けました。検査の結果、感染の原因菌は見つからず、抗生剤を2か月近く服薬した結果、患部の熱も収まりました。

ペースメーカーの遠隔監視

毎日ペースメーカーからデータが送られ、病院では遠隔監視が行われています。何か変化があると、アラートが送られるようで、3度電話がかかってきたことがあります。2度は、単にデータが送られていないというもので送信用の機械をリセットしましたが、もう一度は不整脈が出ているので診断をというものでした。

自宅の寝室において夜中にデータが携帯の回線などを通じて送られているようで、通常は送られているということを意識することは全くありません。